編者按

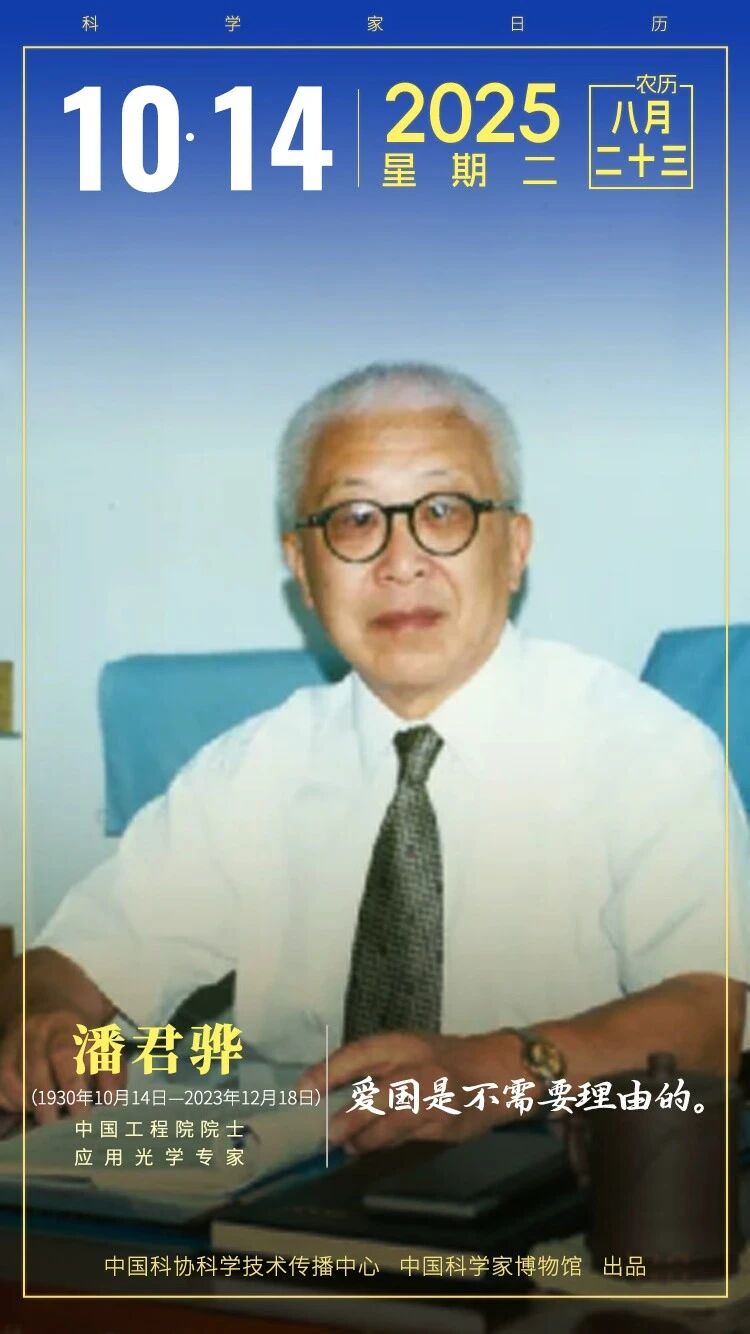

他從小用老花鏡和近視鏡拼出人生第一架望遠鏡,從此與星空結緣;他在蘇聯發明“潘氏法”,讓導師贊嘆“帶這樣的研究生感到愉快和滿足”;他花15年鑄就中國第一臺2.16米天文望遠鏡,被譽為“中國天文學界的豐碑”。2019年,一顆小行星以他命名。他就是中國工程院院士潘君驊——一位用一生追逐星光,最終自己也化作星辰的“追光者”。

從少年望遠鏡到“潘氏法”

1930年出生的潘君驊,與光學的緣分始于少年時代那個自制的望遠鏡。“甚至還用父親的老花鏡和二哥的近視鏡做了個低倍率伽利略望遠鏡。”這個簡陋的裝置,讓他第一次清晰地看到了星空,也在他心中種下了光學的種子。

1956年,憑借出色的俄語基礎,他被派往蘇聯列寧格勒普爾科沃天文臺,師從著名光學大師馬克蘇托夫。在那里,他展現了驚人的動手能力和創新思維。

導師給他定的課題是《大望遠鏡二次凸面鏡的檢驗》。在研究中,潘君驊發現傳統Hindle方法的缺陷,創造性地提出了新的檢驗方法。這個方法后來被蘇聯專家稱為“潘氏法”,并用于制造大望遠鏡,特別是口徑為6米的望遠鏡。他的導師在畢業鑒定上寫道:“帶這樣的研究生感到一種愉快,一種滿足。”

1956-1959年期間,潘君驊留學蘇聯時在光學工廠實習(來源/中國科學家博物館網站)

十五年磨一“鏡”

1975年,中國科學院重啟2.16米口徑大型望遠鏡研制任務,潘君驊受命出任技術組組長。這是一個充滿挑戰的過程。項目遭遇了諸多技術難題,其中鏡坯問題尤為棘手。“使用了略有瑕疵的蘇聯鏡坯,由于鏡坯各處硬度不均勻,拋光時產生非軸對稱的局部高低,讓工人感覺無法再磨下去了。”

作為技術負責人,潘君驊提出了關鍵建議:采用手工修磨的方式彌補硬度不均帶來的問題。在他的技術指導下,團隊花費三年時間,終于將這塊被認為“難以處理”的鏡坯加工達標。

1980年代潘君驊主持研制的216望遠鏡(來源/中國科學家博物館網站)

從1975年重啟研制到1989年試觀測,216望遠鏡的研制歷時整整15年。這臺我國自行研制的、當時遠東地區口徑最大的光學望遠鏡,被譽為中國天文學界的“一座豐碑”,這臺當時全中國乃至亞洲最大的天文望遠鏡,榮獲了1997年中國科學院科學技術進步獎一等獎和1998年國家科學技術進步獎一等獎。但最讓潘君驊感到自豪的是,“它天天都對準著浩瀚的星空”。

“最具有工程概念的光學專家”

潘君驊的獨特之處在于,他不僅精通光學理論,更擅長將理論轉化為實踐。

王大珩曾用“最具有工程概念的光學專家”來評價他:“從事應用光學、光學工程,要有工程概念。所謂工程概念就是他設計的東西不僅要考慮到怎樣設計,還要考慮到根據當時的加工制造水平能夠做出來、實現它。”

這種工程思維貫穿了他的整個科學生涯,他常對學生說:“在應用光學領域,光學設計、檢驗、加工密不可分,三者溝通好,好多技術問題就容易解決。”這種理念深深影響了蘇州大學光電科學與工程學院的培養模式——做一個有工程概念的光學研究者。

潘君驊在青島觀象圓頂內題字留念(來源/中國科學家博物館網站)

化作星辰,依然指引

2019年,國際編號為216331的小行星被命名為“潘君驊星”。發現這顆星的天體望遠鏡,正是得益于他的技術支持。

但是他非常謙虛,從不宣傳自己,為人也非常得平易近人。無論是年輕時還是80歲以后,都堅持凡事親力親為,從來不當甩手掌柜,不會把研究工作全交給學生、助手去做。在蘇州大學的講座上,潘君驊以《我的一生》為題,用“低頭拉車,抬頭看路”八個字總結了自己的一生,鼓勵學子腳踏實地、仰望星空。

即使在生命的最后時刻,他依然心系科研。2023年11月的一個清晨,93歲的潘君驊撥通蘇州大學光電科學與工程學院黨委書記的電話:“我怕再不說就沒機會了……我要表達兩層意思:一是感謝蘇州大學這些年來對我的關心和照顧,二是感謝國家感謝黨對我的栽培,使得我能夠為我們的國家做一點事情……”

一個月后,這位“追光”院士與世長辭,真正化作了夜空中永恒的星辰。

*

科學家說:

潘君驊常說:“推公式不是科研的全部,必須動手去試。”

“在應用光學領域,光學設計、檢驗、加工密不可分,三者溝通好,好多技術問題容易解決。不管側重于哪方面做研究,對這三個方面都要有所了解。”潘君驊經常這樣對學生們說。

文章中觀點僅代表作者個人觀點,不代表本網站的觀點和看法。

神州學人雜志及神州學人網原創文章轉載說明:如需轉載,務必注明出處,違者本網將依法追究。