編者按

1979年,47歲的他,站在帝國理工學院的實驗室里,面對國內尚屬空白的彈流潤滑研究領域,毅然從零開始;他將世界先進的科技知識帶回祖國,在清華大學開展摩擦學學科的建設工作。從彈流潤滑到納米摩擦學,從摩擦學國家重點實驗室到“溫詩鑄楓葉獎”,他的名字與中國摩擦學發展緊密相連。他是溫詩鑄,中國摩擦學學科的開創者,他的一生也是一段與中國機械工程發展同頻共振的奮斗歷程。

大連,1954

起重機廠里的清華學子

1954年的冬天,大連起重機廠的露天裝配場上,總有一個年輕的身影在工人中間穿梭。

22歲的溫詩鑄帶著圖書館僅有的兩本起重機設計書,從清華來到這里實習。當時,作為機械制造專業的學生,他在畢業前被學校分配留校籌建起重運輸機專業,畢業設計也改做相關題目,“而我們只學習過不足20學時的起重運輸機知識,顯然困難很大。”

“我帶著這僅有的資料到大連起重機廠實習,到車間科室收集技術資料,向工人師傅和技術人員求教,冒著嚴寒的北風深入露天裝配現場與工人一起裝調。”一個多月后,在沒有老師指導的情況下,他掌握了起重機設計和制造的全面知識。回校后不僅順利完成畢業設計,成績優秀,還因此被授予工程師稱號。

這段經歷成為他科研方法的雛形:向實踐學習,從直接經驗中獲取真知。他后來總結:“所謂實踐出真知就是這個道理。”

溫詩鑄在清華大學時去大連實習。來源丨中國科學家博物館

轉折,1979

從零開始的彈流潤滑研究

1979年,47歲的溫詩鑄作為訪問學者來到英國帝國理工學院。此時,彈性流體動力潤滑(彈流潤滑)研究在國外已相當活躍,而在國內還是空白。

“彈流潤滑理論由于涉及多門學科,研究難度很大,但同時正因為該學科是綜合性的,能夠更深層次揭示潤滑機理,必將是摩擦學的生長點和前沿領域。”面對這一機遇,他毅然放棄已熟悉的流體潤滑研究,“從零開始,爭分奪秒地投入彈流潤滑研究。”

回國后,他帶領團隊在短時間內建起實驗設備和理論計算程序,奠定了我國彈流潤滑研究的基礎。他發現國際上已有的理論模型過于理想化,工程實用性差,便創新性地提出以工程模型為研究目標。

經過幾年奮斗,1992年,溫詩鑄將在這一領域的論文匯編成學術專著《彈性流體動力潤滑》出版,獲得國內外同行高度評價,并被日本摩擦學學會指定為摩擦學研究生必讀著作。

溫詩鑄(左三)進行學術討論。來源丨中國科學家博物館

開拓,1990

邁向納米摩擦學新領域

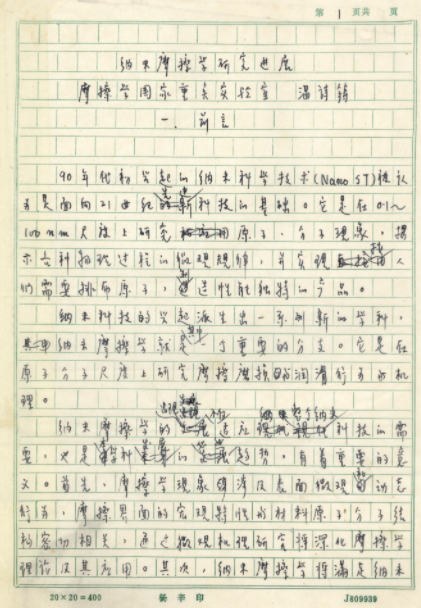

20世紀80年代,納米科學技術在國際上興起。1990年,溫詩鑄再次敏銳把握學科前沿,帶領團隊開始薄膜潤滑研究,這是納米摩擦學的重要分支。

“1990年我們開始的薄膜潤滑研究是納米摩擦學的組成部分。隨后,我們又把研究工作拓展到微觀摩擦磨損和分子膜潤滑。”經過幾年努力,1998年,他撰寫的《納米摩擦學》出版,在國內外產生較大影響。

溫詩鑄所寫的納米摩擦學研究進展手稿。來源丨中國科學家博物館

隨著微型機電系統研究的興起,他帶領團隊針對該系統的納米摩擦學研究步入國內先進行列。他始終堅信:“在科學研究中,必須敏銳地捕捉機遇,才能取得顯著的成就。”

在教學上,溫詩鑄的嚴格是出了名的。雖然生活中和學生相處融洽,但在學術問題上,他從不妥協。有學生說,溫教授對學生要求十分嚴格,甚至會“辭退”不合格的學生。

然而,他的嚴格中蘊含著更深層的期望。他說:“現在的年輕人在搞科研的時候必須堅定信念,腳踏實地。”同時創造性思維非常重要,他不希望學生循規蹈矩,而是希望他們能不拘一格,甚至希望學生們能出些“鬼點子”。

2012年,由他發起設立的“溫詩鑄楓葉獎”開始頒發,用于表彰在摩擦學領域作出突出貢獻的科技工作者。這一獎項承載著他提攜后學、傳承學科火種的無限熱忱。

*

科學家說:

2002年接受采訪時,溫詩鑄強調:“搞課題是要搞國家需要的……要投入國家發展的主航道,為國家的發展奮力拼搏,要能揚長避短,發揮優勢。”

2009年,溫詩鑄在一次講座中說:“如果我滿足于以前階段,日子比較好過,那個時候搞機械設計,我也不用看多少書,拿過來我就能給你畫圖。但是人總不能自我滿足,所以我們就得提高層次,就得搞科學技術含量高的創新研究,最后要逐漸爭取把工程、技術、科學這三者統一起來。從工程實際背景出發,解決科學問題和關鍵技術問題,最終推動工程技術進步。”

文章中觀點僅代表作者個人觀點,不代表本網站的觀點和看法。

神州學人雜志及神州學人網原創文章轉載說明:如需轉載,務必注明出處,違者本網將依法追究。